登山口に向かう

朝5:30頃に目覚めて窓の外を見ると、辺りは濃い霧に包まれていた。これではとても登山は駄目だと思いもうひと眠り。次に7:30頃目覚めると霧は晴れて岩手山の山頂が見えていた。慌てて準備を始める。

焼走り溶岩流から

焼走り登山口[標高約580m]では登山届けのアナウンスが流れ続け、火山活動への注意を呼びかける案内板なども真新しい。登山届けは登山の常識だが、噴火騒ぎの昨今ではちょっと重みが違う。飛行機やフェリーの搭乗者名簿と同じようなものだと感じさせる。とはいえ、多くの人は安心感を持ちはじめているようで登山口に向かうハイカーたちの表情にあまり緊張感はない。

何番目かの横道を出ると、そこは第一噴出口のようだった。とても見晴しが良い。三森山に塞き止められたかのように溶岩流の裾が広がって見えた。昨日はよく見えていた姫神山は雲の中。一本木方面の自衛隊演習場が見える。見上げると岩手山の上の方の山腹は赤みがかった秋色だった。

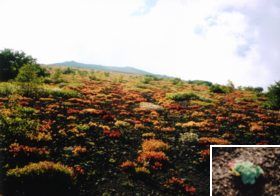

コマクサ群生地 (MPEG動画リンク)

コマクサ群生地は既に秋色がかっていたが、ちょっぴり花弁を残したコマクサも見ることができた。中年夫婦が腰を下ろして休んでいた。ここまでで終わりにして下山するつもりだと言う。

ツルハシ分岐[1480m]で昼食を摂ることにした。山頂付近は雲に覆われていたし展望も得られたし大分疲れたので食べ終わったら下山しようと思った。

。。。昼食を終えると元気が出てきたのでやっぱりもう少し先まで行こうと思った。平笠不動まで行けば西岩手も見られるかもしれない。

平笠不動から山頂を望む

平笠不動[1760m]に着くと山頂がそれほど遠くはないように見えた。西岩手方面はあまり見えない。ここまできたら登頂するしかないじゃないかと気が変わった!!

(茶臼山方向への道は平笠不動の避難小屋の手前で火山活動のため立ち入り禁止になっていました。)

西岩手方面を望む(MPEG動画リンク)

よく見ると黒倉山や大地獄谷から火山活動の噴気が上がっていることがわかった。ズームしてビデオ撮影。あの辺のコースが解禁になるのはいつだろう。

イワギキョウ(?)

山頂(薬師岳)までもう少し。。

最高部の薬師岳山頂へはもう少しだ。

山頂[2038m]にて (MPEG動画リンク)

「お。外人だ。彼等はタフだねえ。。」

そう言われて見ると2人が英語で話しながらやっってきた。山頂に着くなり、

「マイッター!」

東側が見えなくてがっかりしたようだが、日本語で叫んだのには笑ってしまう。

晴れ間から下界が見えた

さほど強くはない風を受けながら外輪山の東の縁を歩いていくと晴れ間が時折みえて下界も見えるようになった。マイッタ2人もこれで満足しただろう。渋民の方向を背景に石像を近景において写真を撮る。

ちょうど最も東寄りの付近でお鉢の底へ降りていき岩手山神社奥宮に寄る。ここには建屋などなくそこかしこに噴気が立ち上る岩ばかりのところで、小さな鳥居、小さな祠、そしてたくさんの剣がゴロゴロしている。一種異様な雰囲気があり私は恐山を思い出した。ともあれ帰りの安全祈願をして鳥居を出ると、2人の若い男女が通りかかって写真撮影を頼まれた。妙高岳と異様な神社をバックにとても楽しげな2人を撮影した。これはなかなかシュールな構図に思えた。

八合目避難小屋(不動平)

不動平避難小屋を覗いてみると板間の奥に銀マットが盛り上がって広がっていた。暗くて良く見えないので近付いてみると人が寝ているのだった。静かに小屋を出て扉のとめ具を外からかけようとしている自分の誤りに気付く。あぶないところだった。

八合目避難小屋はとても立派だった。今日の宿泊者は多いようだ。水場の水は細かったがうまかった。明るいうちに下山できるか怪しくなってきたし毛布の貸し出しもしているので泊まろうか迷う。しかし翌日は秋田駒ヶ岳に行ってみたいので下山することにした。ここでの宿泊はいつか西岩手を歩く時にしよう。